4月23日,“應對氣候變化中國行——走進湖南”考察團來到了岳陽市的湘陰和汨羅,在這里,15天建成30層樓的高新建筑技術、“遍地廢物變成寶”的循環產業園區,將展示氣候變化背景下的岳陽低碳循環發展之路。

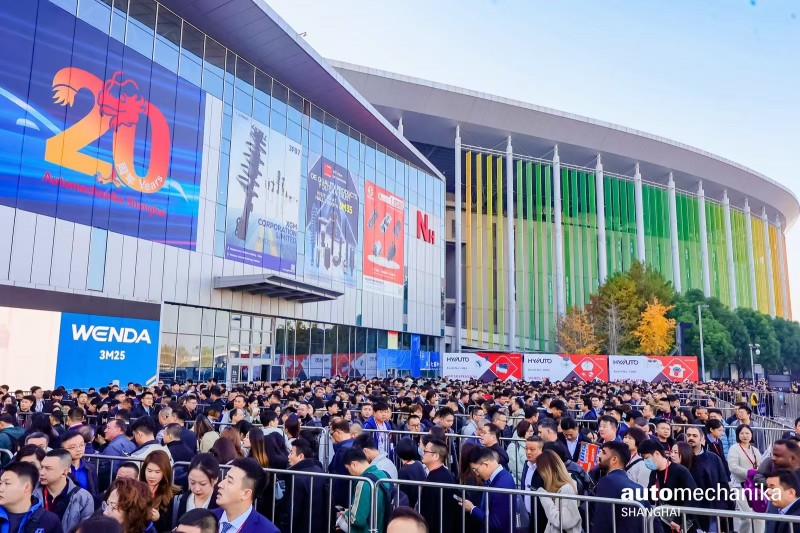

15天建成的T30塔式酒店(關禺 攝)

低碳樓宇:15天建成 9度抗震 5倍節能

當大部分建筑工地還需要經年累月的施工,當大部分工人還需要在工地上攪拌水泥漿,湘陰縣里一座名為“T30塔式酒店”的大樓15天迅速建成,神奇的建成速度和抗震節能性讓它成為“不可思議”。

23日上午伴著陰冷潮濕的天氣,考察團走進了遠大可建科技園。抬首間,一幢挺立的淺藍色大樓映入眼簾。“這就是T30塔式酒店。”遠大可建科技有限公司的熊志華告訴我們。

“15天能建成這樣一幢30層的大樓?”考察團的成員不約而同發出驚呼。熊志華十分熟練地解釋道,T30的技術核心是全鋼結構模塊化建造,前期大樓被劃分為若干塊空間模塊,墻體、門窗、電氣、空調、照明、給排水等工程,都是在工廠制造完成的,最后只需運至施工現場進行吊裝,15天足夠。

當我們還在對15天建成T30的精美內觀驚呼不可思議時,熊志華告訴我們,還有更不可思議的地方:它能實現9度抗震,用鋼量卻比常規建筑少10~20%,混凝土少80~90%;它能實現5倍節能、20倍凈化,建造成本卻比常規建筑低10~30%;它實現了精裝修,工地卻無火無水無塵無味,建筑垃圾不到常規建筑的1%。

這座建筑如此節能,它的秘密到底在哪里?“主要在于它的自我保溫性。”熊志華介紹,整座建筑是完全隔熱的,當天氣寒冷時冷空氣進不到室內,室內溫度不會很快下降,天熱時熱空氣不會進到室內,室內冷空氣也不會跑到室外。這就找到了減少使用空調的建筑方法,從而降低耗電量,這也是T30節能最重要的秘密。

T30中的電梯下降過程中會發電(關禺 攝)

為了達到節能目標,T30采用了30多項節能技術。熊志華介紹了比較容易懂的技術,比如外墻厚保溫、多層玻璃窗、窗外遮陽、新風熱回收、LED燈、電梯下降發電、節水坐便器等等。

據了解,研發可建技術的遠大集團曾經是一家中央空調設備廠家。在汶川地震后一年的時間里,遠大300人抗震研發團隊發明了“鋼構+斜撐+輕量”抗震技術。2012年5月6日,T30經過了中國建科院抗震試驗臺9度抗震測試。

汨羅循環經濟產業園區:沒有廢物 只有放錯地方的資源

23日下午,考察團來到了汨羅縣循環經濟工業園,在這里我們發現,廢銅、廢塑料、廢舊汽車、廢舊家電都能包成嶄新的“寶貝”。

汨羅的廢品回收行業歷史悠久,早在清初就有成規模的店鋪。改革開放之后,這一行業煥發新的活力。近些年,汨羅更是以此為經濟發展特色,建立起新型產業園區,讓過去的“破爛王”成為循環經濟的帶頭人。

“在汨羅,只有放錯地方的資源,沒有廢物。”汨羅市副市長黃春根指著一家大型塑料回收加工廠告訴我們,這里的老板曾經是收破爛的,幾年前看到了PVC塑料的前景光明,決定開PVC塑料廢品店,后來汨羅市涌現上百家PVC材料廢品店,利潤變少,他又開始做廢舊PVC塑料的加工,在國家鼓勵低碳循環經濟發展的背景下,開始日益壯大,現在已經成為汨羅循環經濟產業園區的重要企業。

除了廢舊塑料,這里還有很多“變廢為寶”的工廠。據園區工作人員介紹,目前汨羅循環經濟工業園區有300多家企業,其中再生資源加工企業200多家,集聚了大批再生銅、鋁、PVC塑料、不銹鋼及橡膠等加工企業,成為全國性再生資源企業示范基地,年工業總產值近200億元。

“汨羅市以社會大循環、園區中循環、企業微循環促進節能減排,摸索出了自己低碳綠色模式。”黃春根介紹,汨羅擁有覆蓋全國30多個省市自治區的回收網絡和134家規模再生資源加工企業。2012年,回收全國各地的廢舊物資200萬噸,生產再生銅、鋁、塑料、橡膠等再生材料100多萬噸,既大大減少了社會的分散污染,又節約了大量的資源能源。“以銅、鋁等戰略物資為例,汨羅每年產再生銅、鋁、不銹鋼等原材料60萬噸以上,相當于每年為國家建起了一座千萬噸‘不需要開采的礦山’。”

一家大型廢銅加工企業負責人黃偉萍正在為考察團介紹(關禺 攝)

除了本身做廢舊資源的循環利用之外,園區內的企業也十分注重清潔生產,主動引進環保設備。

在我們走訪的一家大型廢銅加工企業中,負責人黃偉萍指著一臺龐大的機器告訴我們,這是花50萬引進并即將投入使用的余熱回收設備,比起原來的機器,它能節省40%的天燃氣,而到今年9月,這里還將花500多萬引進更加先進的全部燃燒設備,能節省60%的天燃氣,生產能力也將從現在的每年1.5萬噸提升到5.5萬噸。“這樣既能節約成本又環保的事,我們為什么不去做呢?”黃偉萍說道。

據介紹,目前園區內生活污水處理廠、重金屬污水處理廠、垃圾消納場等環保配套,“三廢”污染物實現了分類收集、集中處理、達標排放,企業內部推行生態型設計、清潔化生產,在煤炭節約、余熱回收、碳排放減少等方面成效明顯。

應對氣候變化不是一朝一夕的宣言,需要一步一個腳印的行動。無論是湘陰T30的高度節能技術,還是循環經濟發展的汨羅模式,都是各地做出的節能減排的實際行動,這也將為更多地方的應對之措提供有益的借鑒和示范。(文/劉文靜)