|

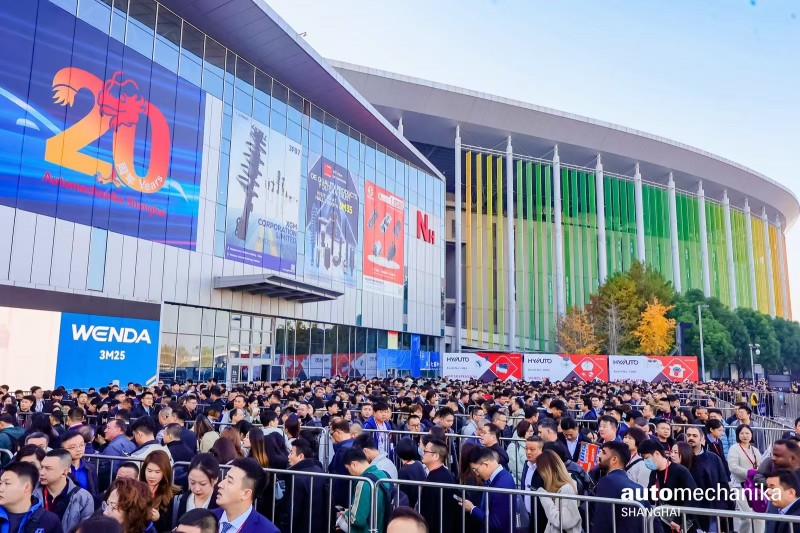

| 2011年9月7日傍晚,在加拿大阿爾伯塔省伏爾甘地區(qū)附近的草原,蜻蜓落在正待收割的麥穗上。圖片來源:planetark.org網(wǎng)站 |

美國《自然氣候變化》雜志近日刊登的一項(xiàng)研究表明,極端高溫可能會(huì)導(dǎo)致小麥作物加速老化,產(chǎn)量減少。在全球變暖的背景下,養(yǎng)活全球迅速增長的人口變得更為艱巨。

據(jù)路透社報(bào)道,科學(xué)家和農(nóng)民們早已知道高溫會(huì)對某些農(nóng)作物造成傷害。但這個(gè)以斯坦福大學(xué)為首的研究團(tuán)隊(duì),通過對小麥生長和衰老的速度進(jìn)行跟蹤研究,揭示了農(nóng)作物受到傷害的全過程。研究發(fā)現(xiàn),由于播種期的不同,作物過快衰老導(dǎo)致糧食減產(chǎn)的幅度最高可達(dá)20%。

論文的主要作者大衛(wèi)-羅貝爾(David Lobell)和他的同事研究了過去9年印度北部小麥生長情況的衛(wèi)星監(jiān)測數(shù)據(jù),對小麥在34℃以上高溫下的衰老情況進(jìn)行了追蹤。他們發(fā)現(xiàn),衰老的加速將導(dǎo)致小麥灌漿期縮減。

羅貝爾表示:“新的成果就在于,我們對導(dǎo)致高溫減產(chǎn)的特定機(jī)制有了更深入的了解。”他說,“我們決定看看這些影響是否真的在農(nóng)地里發(fā)生了,如果確實(shí)發(fā)生了,其影響程度是否足以引起人們的重視。結(jié)果證明,我們得到的答案都是肯定的。”

氣候科學(xué)家們表示,極端高溫事件的發(fā)生越來越頻繁,也越來越普遍,對農(nóng)作物種植帶來了巨大的挑戰(zhàn)。小麥?zhǔn)鞘澜绲诙筠r(nóng)作物,產(chǎn)量僅次于玉米。聯(lián)合國糧農(nóng)業(yè)組織指出,2050年全球糧食產(chǎn)量必須增加70%,才能夠養(yǎng)活更多的,更加城市化和更加富裕的人口。

小麥?zhǔn)且环N對溫度十分敏感的作物,通常在深秋或初冬播種,在炎熱的夏季之前收獲。羅貝爾說,他們的研究結(jié)果將有利于幫助人們改進(jìn)播種方法,提高作物的適應(yīng)性。

“培育耐熱品種是關(guān)鍵。可能的方法包括提高生長速度以避開極端高溫,或培育更能適應(yīng)高溫的品種,或是這兩者的組合。”羅貝爾表示,“其中提早播種的一大挑戰(zhàn)是,大米等夏季作物必須在小麥播種之前收獲。”

羅貝爾說,極端高溫并不是產(chǎn)量下降的唯一原因,但在炎熱的地方,這足以成為重要影響因素之一。

2010年,澳大利亞科學(xué)家研究發(fā)現(xiàn),若生長溫度在34℃以上,即高出平均水平2℃,小麥產(chǎn)量將下降一半左右。而日前發(fā)表在《自然雜志氣候變化》的一項(xiàng)研究表示,雖然也會(huì)有弊端,但地球工程可以幫助降低氣溫和增加糧食產(chǎn)量。例如,美國斯坦福大學(xué)卡內(nèi)基科學(xué)研究所的肯-卡爾代拉(Ken Caldeira)和他的同事們發(fā)現(xiàn),增加進(jìn)入平流層的氣溶膠粒子來屏蔽地球,可顯著增加玉米、小麥和大米的產(chǎn)量。 通過兩個(gè)計(jì)算機(jī)模型,研究人員預(yù)測玉米、大米和小麥的產(chǎn)量可分別提高21%、14%和8%。不過,卡爾代拉也指出,地球工程可能會(huì)導(dǎo)致作物產(chǎn)量的區(qū)域性降低,且屏蔽效果不能阻止海洋酸化。 (賀嬌)

(責(zé)任編輯:楊翼)